2009年3月

日本ダーツについてこんなにも詳しい人物登場

ソフトダーツのブームはもはや5〜6年の歩みになるが、日本のダーツって何時はじまったのだろうか?多くの読者がそのことを知りたいことだろう。しかし今のダーツ界でいろいろな方々に尋ねても詳細を語ることが出来る人はなかなかいない。例えば現在45才で20才の時からダーツを始めたとしても、もうその時には既に各地でダーツを投げていたからね、と誰もが答える。

今回はそんな事情を知る数少ない人物から投稿が寄せられた。わざわざ編集部にまで足を運んでいただき、数時間に渡り熱いダーツ談義をした。内容は日本ダーツ界にとってかなり手厳しいものだったが…。

ダーツが好きだからこそ知ってほしい、そんな情熱が滲んでいる。

私が定期航路の客船から神戸の港に降り立ち、街に向かって歩き始めたのは、1964年のこと。

これが私にとって、初めての日本上陸だった。この国のことは全く知らなかったが、そんな私を大きな驚きが待ち受けていた。

ラオスのジャングルで9ヶ月過ごした私は、舗装された通りに違和感を抱いていた。バナナや椰子の木は電柱に変わり、車や路面電車の騒音も耳になじまなかった。奇妙な記号やポスターにあふれた街。そこに書かれた文字は、鳥の巣のようにごちゃごちゃとして全く意味をなさない。

しかし驚いたことに、1キロも歩かない所で、イギリス警察のヘルメットと同じくらいイギリスを象徴する”もの”の看板を見つけたのだ。”ザ・キングスアームズ”と書かれたその看板は、私を歓迎するかのように舗道の上に掲げられていた。

立ち止まってその看板を見つめた。「パブか?パブだ!」私の故郷、イギリスのマンチェスターを離れて2年。1万マイル彼方のこの日本にパブがあるとは!舞い上がるような気持ちで、硬い樫の床に足を踏み入れた。

そこには、忘れかけていた古き良きエールビールとタバコの香り、そして金属のつやだし剤の匂いが漂っていた。店を見回すと、部屋の一角にそれはあった。

木のキャビネットの中に納まって、使い込まれたノドアのダーツボードが掛かっていたのだ。「こいつは驚いた!」私は大喜びした。「日本人もダーツをやるなんて。」

この時私には気付いていないことがあった。偶然にも私が足を踏み入れたこの店は、1964年時点でおそらく日本でただ一つのダーツパブだったのだ。

その2年後、ダーツボードを備えた英国式パブが初めて東京に誕生した。

その店は五反田のはずれ、裏通りの材木屋の前に建つ小さなパブだった。名前は”ザ・ウィーパブ”。オーナーはピーター・ウェルシュという英国チェシャー出身の小柄な人だった。英語で話せてお酒もダーツも楽しめるので、そういう仲間が集まるようになった。そして、この店で東京(多分日本)初のダーツチームが結成されたのだ。

東京にはこの店の他にはパブも、ダーツボードが置いてある場所も無かったので、ウィーパブチームのプレイヤー達は英国大使館チームに挑戦することにした。英国大使館の娯楽室にはダーツボードがあったので、ゲームはそこで行われた。これこそが、関東地区で初めて行われた競技としてのダーツ試合だったに違いない。私はウィーパブチームの主将として戦ったが、試合は大使館チームの楽勝に終わった。それでもウィーパブチームのメンバー達はハッピーだった。だって大使館で出されるビールは、イギリス製で値段も凄く安かったのだ。

残念なことに、1970年にパブの借地人であるオーナーの夫人が結核で亡くなり、大家の意向によりウィーパブは閉店した。夜の11時過ぎに「ダブルトップだ!」とか「この野郎ラッキーな奴だ!」なんて叫んでいるうるさい外国人達と、さっさとおさらばしたかったのかもしれない。それにしてもこの閉店は、ダーツとビール好きの仲間達にとって悲しい痛手となった。

しかしこの頃には、ウィーパブから派生した子供とも言える店が生まれ始めていた。まず六本木のエリズキャビン、そしてすぐにアンクルマイケルがオープンした。この店はおそらく関東では初めての、シモザワゴロウさんという日本人オーナーが経営するアイリッシュダーツパブだった。その後やはり六本木に、ライジングサンというパブが出来た。

70年代の初めには8つ程度のダーツチームがあり、皆で腕を競っていた。

最も成功していたのはエリズキャビンチームだろう。主将はもちろん私だ。当時のプレイヤーは95%が外国人で、そのほとんどが3つあるパブのプレイヤーか、大使館関係者だったので、どうやって日本人プレイヤーを増やしていくかが大きな課題であり、楽しい挑戦でもあった。

ダーツをプレイするにはダーツがいる。ダーツボードとその置き場所も必要だ。私はダーツプレイヤーとしての経験を生かして、ユニコーンダーツ、ノドアダーツボードの2社とエージェント契約を交わし、プロモーションキャンペーンを始めた。しかし、ここに大きな問題が持ち上がった。東京にはパブと呼べるお酒を出す飲食店が、外国人向けの2~3軒を除いてほとんど無かったのだ。小さなバーやスナックはたくさんあったが、たいてい店が狭く、カウンター席が9~10個あるだけで、ダーツができるようなスペースは無い。ナイトクラブのような店も多かったが、ダーツに向いた雰囲気では無かった。

この頃の私の楽しみは、六本木に新しくオープンしたプレイボーイクラブのバニーガール達にダーツを教えに行くことだった。

そういう経緯の中、私は初めて日本人向けのダーツリーグを作った。その名もユニコーンビジネスマンズダーツリーグ(UBDL)。アフター5に飲みに行く以外やることの無い日本の若いサラリーマン達をターゲットにして、企業にダーツを持ち込むというのが私のアイデアだった。企業には広々としたカフェや娯楽室があるからだ。

コネを駆使して、いくつかの企業にダーツを設置してもらい、私とその仲間達が、それぞれの企業を尋ねてダーツを啓蒙した。ルールや上達方法を教え、01やチェイス(キラー)といったゲームも指導した。しかし、この計画は完全に成功したとは言えなかった。私のプランの前に、文化の壁が大きく立ちはだかったのだ。企業は自社社員のためにダーツボードを設置することには喜んで同意してくれたが、自分たちと同じ財閥に属さないライバル企業などの社員達がやって来て、自分たちのテリトリーを侵されるのを嫌がった。おかげでUBDLの活動は思うようにはいかなかった。しかしUBDLを通して、新たにダーツを始める人が増え、違うチームとの交流が盛んになったのも事実だ。

ダーツ人口が増え始めると、パブ以外の場所でもダーツボードを目にする機会が多くなっていった。

郊外の喫茶店、英語学校、翻訳会社、不動産会社…、東京タワーの上階にあるティールームに、ダーツボードとチームが存在していたこともあった。この頃の私の楽しみは、六本木に新しくオープンしたプレイボーイクラブのバニーガール達に、ダーツを教えに行くことだった。彼女達は、客への接待の一環としてダーツを一緒にプレイできるよう練習していたのだ。

その後、英国大手パブ・レストランチェーンのバーニーインが日本に進出して来た。

三井、日本ハムと提携したバーニーインは日本全国に200の英国式パブ・レストランの店舗を展開する計画を打ち出した。これは大変嬉しいニュースだった。ダーツも盛り上がること間違いなしだ。全てのバーニーインの店舗には伝統としてダーツが設置されているからだ。私は素早く対応して、バーニーインの拡張に伴ってチームとリーグを設立。バーニーイン側も、日本という新しいマーケットに誕生した新世代のプレイヤー達を喜んでサポートしてくれた。

困難に直面していたUBDLはバーニーインリーグとして生まれ変わり、パブなどから派生したチームも合わせ、それらはやがて二つのグループへと統合されていった。

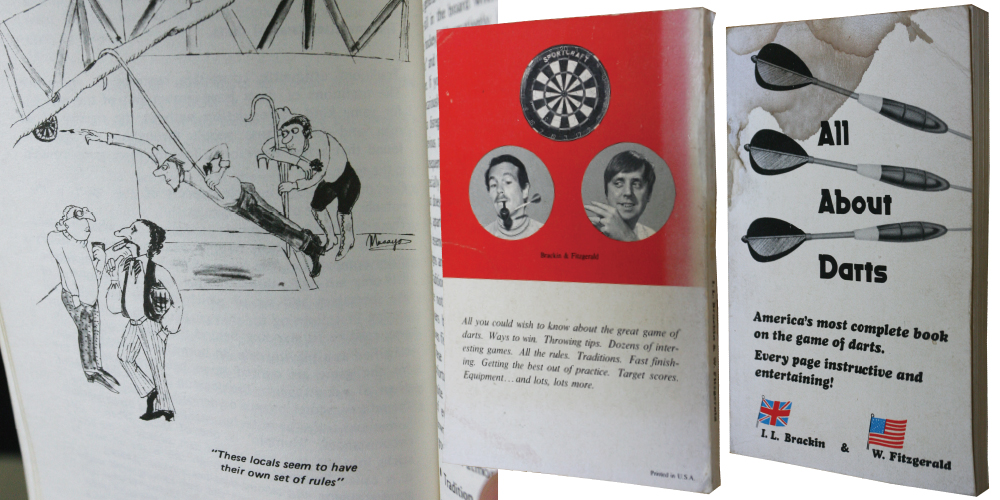

この頃の日本最強プレイヤーといえば、断然ビル・フィッツジェラルドということになるだろう。

ちょっと驚きかもしれないが、彼はイギリス人ではなくアメリカ人だった。彼は本当に素晴しいプレイヤーだった。10時間投げ続けてそのほとんどをダブルトップ(20のダブル)に入れるという荒業で、ギネスに挑戦したこともあるほどだ。ギネス記録を塗り替えたものの、大学時代バスケットで痛めたひざが災いして、残念ながら8時間目で挑戦は断念された。

プロモーション活動や、私たちの地道な努力で、ダーツはどんどん広がっていった。

六本木にあったバーニーインの大型店舗がダーツの中心地となり、様々なプレイヤーが集まるようになった。日本だけでなく、海外からやってくる人々もいた。バーニーインリーグには8つのチームが所属し、それぞれ4階級に分かれていた。

当時はまだ成田空港建設前で、国際線は羽田から発着していた。そこを利用する国際線の乗務員達もバーニーイン六本木の常連客になった。バーニーインも店舗を拡大し、東京近辺だけでダーツボードを備えた4つのパブが営業していた。それぞれの店には必ず1つダーツチームがあり、2チーム抱えているところもあった。

新しい事が流行し始めると、それを独占したり、自分たちだけのやりかたでその波に乗りたいと思う人々が現れるのは世の常だ。

あるグループの考え方もそうだった。仲間を集め独自のリーグを立ち上げたのだ。彼らは又、秘密裏のうちに協会を設立。このニュースは、ある日突然日本のダーツコミュニティーを直撃した。これは、ある意味クーデターだった。

全てのダーツプレイヤーは自分たちのところにやって来て、どのチームも参加するだろうと、彼らは考えていた。しかし、この団体は純粋に利益を上げるために作られたものだったように私は思う。

これに端を発し”ボードの戦い”とも呼べる争いが起き、日本ダーツの歴史は動乱の時代へと向かった。

プレイヤー同士が敵味方に分かれてしまうような状況下、ダーツというスポーツに幻滅する人も多くなった。プレイヤーやチームはどちらの側につくか決めるよう迫られ、意味の無い争いにうんざりしてダーツから離れていく人達もいた。特に、最初からシーンを作ってきた外国人プレイヤー達は、ダーツを楽しみたいだけで、権力争いには興味が無かったので、その多くが離れていった。

バーニーインリーグはこの騒動を生き抜き、そこから新しい協会が生まれた。強引なやり方で運営する協会に不満を持ち、ゲームにチャージを取られる事を嫌った多くのプレイヤーがその新しい協会に参加した。その後、さらに多くの協会が生まれては消え、また分裂したり一緒になったり、日本ダーツの歴史は複雑な道を歩むことになる。

私の次の計画は、当時世界チャンピオンだったバリー・トゥムロウを日本に招くことだった。

パブやショップ、テレビなどのデモンストレーションでおなじみの彼は、日本でも人気が高く、ダーツの認知拡大に大きく貢献した。私達夫婦もよくテレビ出演を依頼された。

しかしその後の数年間で、私のダーツプロモーション活動に対する情熱や満足感は徐々に小さくなっていった。各協会間ではスポンサー問題でもめていたし、プレイヤーや店舗間の対立も激しかった。そういった問題がダーツというスポーツの魅力を奪ってしまっていた。私はユニコーンとノドアのエージェント権利をセールスマネージャーに一任し、1980年ダーツ業界から引退した。

私は現在68歳。鹿児島県の与論島で引退生活を楽しんでいる。最近地元行きつけの店でダーツチームを結成した。